大阪市障がい者相談支援研修センター

障がいのある人への配慮など  |

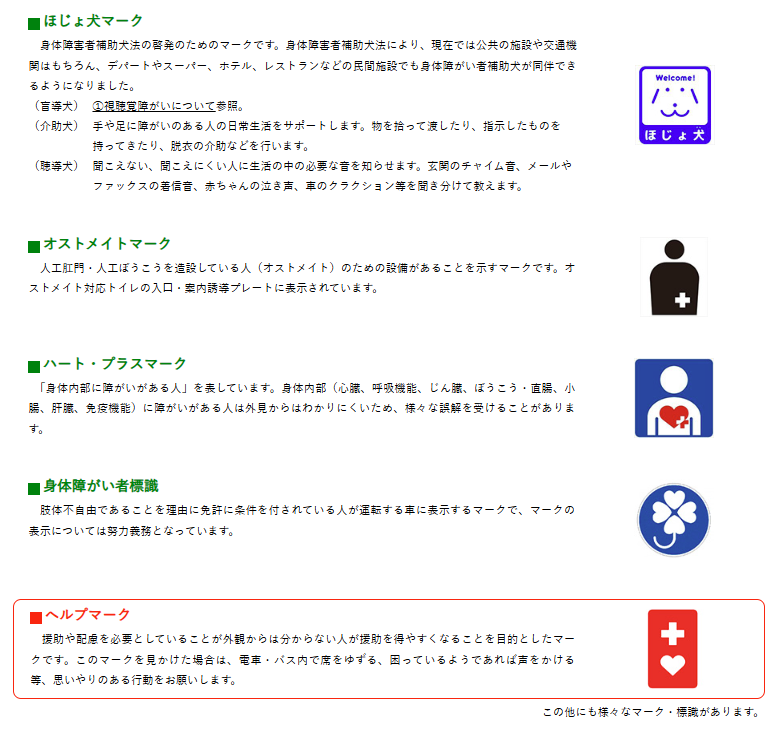

| 暮らしのなかでできること 駅のホーム・道路など 視覚障がいのある人は、方向がわからずに、駅のホームから線路へ転落してしまう、道路では車道へ出てしまうなどのおそれがあります。 通行しやすくするとともに、周りの様子がわからなくて困っている人や危険な状況を見かけた時には声をかけて、必要となる配慮をしましょう。 音声アナウンスなど 聴覚障がいのある人は、駅の構内、電車やバスの車内、デパートやスーパーなど様々な場所における音声アナウンスが聞き取れません。 電光掲示板などのある場所を示したり、筆談で情報を知らせたりするようにしましょう。 公共交通機関の座席など 視覚障がい、肢体不自由、内部障がいのある人など、必要とされる人には、なるべく座席をゆずりましょう。 優先座席付近では、心臓ペースメーカーを使用している心臓機能障がいのある人がいる可能性が高いので、電波による誤作動を防止するため、混雑時には、携帯電話の電源を切るなどの配慮をしましょう。 また、車いすを使用している人が乗車してきたら、車いすスペースを利用できるように配慮しましょう。 自動販売機・自動券売機など 視覚障がいや肢体不自由のある人は、細かなスイッチやボタンを押すことや必要なものを選択することに手助けが必要な場合があります。 出入り口やエレベーターなど 視覚障がいや肢体不自由のある人が通行しやすいように、すすんでお店などの出入り口の扉を開閉するようにしましょう。 また、扉にぶつかったり、挟まったりしないように声かけしながら、相手のペースにあわせて、ゆっくりと開閉しましょう。 エレベーターでは、必要な人が利用しやすいようにゆずりあい、目的のフロアを確認して案内するなどの配慮をしましょう。 スーパー・図書館など 車いすの人などの場合は、棚などの高い場所にあるものをとったり、床に落ちたものを拾ったりすることが困難です。手が届きにくそうなものは、代わりにとるなどの配慮をしましょう。 また、視覚障がいのある人が物を落とした場合には、声をかけて渡しましょう。 トイレでは 視覚障がいのある人をトイレに案内するときは、入口までではなく、個室まで案内して様子(「和式か洋式か」「便器の向き」「トイレットペーパーの位置」「水洗ボタンの位置」、「個室の鍵の位置や形状」など)を確認してもらいましょう。異性の場合は近くの同性に協力を求めましょう。 また、車いすの人やオストメイト(人工肛門・人工ぼうこうを使用している人)に対応できる機器や広めのスペースが確保されたトイレがあります。必要な人が利用できるように配慮しましょう。 駐車場では 多くの駐車場には、通常よりも幅の広い「障がい者等用駐車区画」が設けられています。この区画は、車いすの人や、歩行困難な人などの乗降に必要な幅を確保した駐車場スペースです。必要のない人は利用しないようにしましょう。 コミュニケーションにおいてできること 相手の話をよく聞く まず、相手の話をよく聞こうとする姿勢が大切です。相手が話しやすいと思えるような環境を整えるように心がけましょう。 また、障がいによっては発語が難しく聞き取りにくい場合もありますが、わかったふりをせずに、きちんと内容を確認しましょう。 具体的に伝える 視覚障がいのある人に位置を伝えるときは、「あちら」「こちら」などの指示語は使わず、「テーブルの手前側(向こう側)」「30センチ右」など、本人から見た具体的な方向や距離を伝えましょう。 また、テーブルの上にある物の位置を時計に見立てて、手前側を「6時」、向こう側を「12時」と説明することもあります。 本人のわかりやすい方法(表現)で、説明するようにしましょう。 理解しやすい方法でゆっくりと 障がいによっては、複雑な内容や抽象的な表現などの理解が難しい人もいます。焦らずに、相手が理解しやすい方法でゆっくりと伝えるようにしましょう。 手話や筆談によるコミュニケーション、言葉に加えて絵カードや写真などを示すことで理解しやすいなど、それぞれの障がい特性に応じたコミュニケーション方法があります。 相手を子ども扱いしたり、命令口調でこちらの主張や提案を押しつけたりしないようにしましょう。 相手が話しやすいように 障がいに応じて、相手に合わせた視点(位置)で話すことが基本です。 例えば、車いすの人と話すときは、腰をかがめて、相手の目線で話すようにしましょう。 |

|

|

|